この記事で解決できるお悩み

- 彼に毎回指示しなければいけない…

- 指示したこと以外は何もやってくれない…

- 悪いけど仕事に対してやる気を感じない…

指示待ち人間に、こんな疑問をお持ちではないでしょうか?

あなたのその悩みを解決するために、「指示待ち人間」についてまとめました。

今回の記事では、指示待ち人間の思考、行動心理といった特徴をまとめ、その人が変わる方法や、改善する手立てを解説します。

大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分けています。

指示待ち人間への理解を深めると、職場環境や業務の改善に大きな影響を与えますよ。

本記事のリンクには広告がふくまれています。

指示待ち人間とは?

「指示待ち人間」とは、簡単に言うと、自分で考えて行動することが苦手で、周囲からの指示が無いと動けない人を指します。

厳密には、

- 周りの人と自分の考えが合っているか確認したい。

- 人の意見に後押しされたい気持ちがある。

といった心理から働いています。

しかし、指示待ち人間とは当人が言っているのではなく、あくまでも周囲にいる人たちの表現です。

若い頃、そんな人間だった私にとっては差別用語としか思えません。

ですが、本記事では分かりやすく「指示待ち人間」とします。

指示待ち人間と言われる人たちには、一体どんな特徴や行動心理が働いているのでしょうか?

まずはこれについて解説していきます。

指示待ち人間の思考と行動心理

彼らの思考や行動心理には、どのような特徴があるのでしょうか?

ここでは彼らの理解を深めるためのポイントを解説していきます。

具体的には、指示待ち人間の思考パターンや原因、影響を受ける職場環境などを取り上げ、実際の事例を交えながら詳しく解説していきます。

指示待ち人間の思考と行動心理

- 自分で判断できず他人に頼る

- 自分の能力を過小評価してしまう

- 自己主張が弱い

- 何をすべきか分からない

- 否定的な言葉や批判に過剰に反応する

- 他人に対して無関心

- 働きがいを感じていない

自分で判断できず他人に頼る

1つ目は、自分の判断で行動できず他人に頼ってしまうところです。

彼らは自己主張や決定力に欠け、失敗やリスクを避ける傾向があります。

そのため、自分で行動することをためらい、他者に依存することが多くなるのです。

ポイント

- 自分の意見やアイデアがあるのに、周りの意見に合わせてしまう。

- 新しいことを始めるときに、周りの人がどうしているかを聞いたり相談する期間が長い。

また、彼らは自己肯定感が低く、自分の能力に自信が持てません。

「意思決定が苦手で結論を出せない…」「自分の判断は正しいのか不安…」

このような心理から、一歩踏み出すことが出来ないのです。

自分の能力を過小評価してしまう

2つ目は、持っている能力を過小評価してしまうところです。

彼らは自分に対して自信が持てません。

過去の失敗や挫折、周囲のプレッシャーなどが影響し、自己評価や自己肯定感が低くなります。

他にも、次のような理由が考えられます。

- 教育、育った環境

- 人間関係のトラブル

- 自分で考えるのが苦手

- 成功体験や経験が少ない

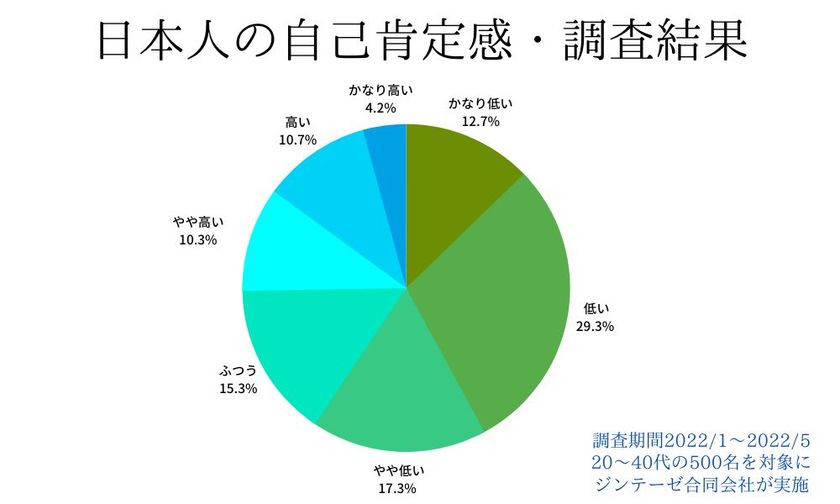

ある調査では、自分は自己肯定感が低いと思っている人は、およそ60%と半数以上もいます。

ご覧の通り、日本人は自己評価が低い傾向があることが、統計データで如実に現れています。

これでは自分を過小評価してしまうのも当然です。

自己主張が弱い

3つ目は、自己主張が弱い、または無いに等しいところです。

彼らは自分の考えや意見をあまり主張せず、周りの意見に流されてしまいます。

その理由は、

- 自分の意見や考えが正しいと思えない

- 思うように伝えられない

- 話すタイミングが分からない

といったことが考えられます。

さらに、社会的な文脈でも、自己主張の弱さに影響を与えている可能性があります。

日本のような「謙虚な文化」では、自分を大きく魅せることや、自分の意見を主張することが難しいと感じる人が多いのです。

何をすべきか分からない

4つ目は、「何をすべきか分からない」と感じてしまうところです。

これは「決断力」や「判断力」が足りないことが原因です。

「複雑な状況で判断が難しい…」

「過去の失敗経験が怖い…」

「優先順位がつけられない…」

など、理由は様々です。

人生における大きな決断、例えば進路の選択や転職などを迫られた場合も、何から手をつければいいか分からなくなります。

途中で諦めたり挫折してしまうと、それが後に嫌な経験として残ります。

否定的な言葉や批判に過剰反応する

5つ目は、否定的な言葉、または批判に対して、過剰に反応してしまうところです。

その人の持つ性格や経験が大きく影響し、特にプライドの高い人、トラウマを抱えている人は敏感に反応します。

そして過剰反応しないためにも、次のような行動をとります。

- 批判されるのを避けるために、自分の考えや意見を主張しない。

- 批判されることを予想して、新たなことに取り組むのをためらう。

このような行動パターンは他の人にもありますが、指示待ち人間は特に顕著に現れる傾向があります。

他人に対して無関心

6つ目は、他人に対して無関心なところです。

自分のことばかり考えるため、他人の気持ちや立場を理解することができません。

これにより、周りの人とのコミュニケーションに問題が起きます。

一般的に、自己中心的な人は他人に無関心です。

また社会性が乏しく、他人との関係に課題を抱えやすい人種でもあります。

例えば来客があっても挨拶をしなかったり、席を案内したり、お茶を出すといった気配りができません。

本人はただ関心がないで済みますが、周りの人は焦るし、対応に困ってしまいます。

働きがいを感じていない

7つ目は、今の仕事、会社に対して働きがいを感じていないからです。

彼らは自分の意見や行動を決定できず、周囲の指示待ちに従う機会が多いです。

そのため、仕事においても主体性がなく、働きがいを感じにくい傾向があります。

主体的に仕事に取り組める人とそうでない人では、働き方に大きな違いがあります。

自分の仕事に対して、やりがいや達成感を感じられなければ、仕事に対するモチベーションは下がり、生産性は低くなるばかりです。

そうならないためにも、「仕事のやりがいがどこにあるか?」と、自分がそこで働く意義を見出す必要があります。

指示待ち人間が変わるには?

指示待ち人間は、自分で行動を起こすことが苦手です。

「自己肯定感が低い」「周りからの信頼や評価が得られない」

など、様々な問題を抱えることがあります。

しかし、変わる方法はゼロではありません。

以下で述べる方法を実践し、どれが効果があるか検証してみてください。

指示待ち人間が変わるには?

- 自主的に行動する

- 強みや特徴を見つける

- 他人に関心を持つ

- 苦い経験やトラウマを克服する

- 知識、スキルを身につける

- 新たな環境と人間関係を作る

- 問題解決をする習慣を身につける

- 積極的にコミュニケーションをとる

自主的に行動する

指示待ちの人が変わるには、自主的に行動します。

目標を設定し、計画を立て、実行する。

たったこれだけです。

例えば次のような感じ。

step.1

3つのタスクを明日の15時までに終わらせる。

step.2

そのためには時間のかかるものを今日中に2つ、残り1つを明日に。

step.3

今日はまず2つ、16時までにやる。

恐らく、この「目標」と「計画」なく実行してる人が多いと思います。

自主的な行動をすると、

- 自己肯定感が高まる

- 周囲から評価が得られる

- 経験が積める

といったメリットが得られます。

慣れるまで時間はかかるかもしれませんが、成功体験を積み重ねると自信がついて行動できるようになります。

強みや特徴を見つける

続いては、自分自身の強みや特徴を見つけること。

自分の価値観や能力に気付き、それを活かすことで、自分で考えて行動できるようになります。

そのためには、頭で考えず文字におこすことです。

「計算が早い」「画像編集がうまい」「文章を書くのが得意」

このようにイケてると思うことをとにかく書きます。

また、強みや特徴を知るには以下の方法もあります。

- 性格診断テスト

- 過去の振り返り(経験など)

- 周囲に聞く

こうして自分の強みを理解すると、仕事の満足度が高くなり、生産性が向上します。

是非、文字におこしてみてください。

他人に関心を持つ

指示待ち人間は受け身体質です。

その為、他人に対して関心が低いところがあります。

他人に関心を持つと、色々な情報が得られるし、視野がグッと広がります。

それに人間は社会的な動物です。

他人に関心を持たず、孤独に生きることは、よっぽどの変わり者でない限り不可能です。

- 相手の話を聞く

- 相手の気持ちになる

- 共通点を見つける

- 質問をする

これを繰り返せば、十分に関心が持てるようになります。

苦い経験やトラウマを克服する

「別に好きで指示待ち人間になった訳じゃない!」

もしかしたら過去の苦い経験がトラウマになり、気付けばそうなってしまったのかも。

そしたら克服しましょう。

といっても克服って簡単ではないです。何より「根気」がいります。

- ネガティブな思考から抜け出す

- 後悔を断ち切る

- 逃げずに自分と向き合う

- 怒りや弱さをバネにする

どれも根気がいります。大変です。でもやるしかありません。

知識、スキルを身につける

学びにおいて、待つのを止めて行動します。

自分自身で主体的に学習し、新しいことに挑戦する。

できることが見つかれば、「自信」「自己肯定感」そして「成長」に繋がります。

世間が認めるTOEICとか、国家資格を取れとはいいません。

時間がかかるし、そもそも好きじゃなきゃこの辺は無理です。

「仕事の延長線で、自分の身の丈に合った本を読む。」

これが1番簡単で入りやすいです。

新たな環境と人間関係を作る

今の職場環境から、変化を求める方が難しいかもしれません。

であれば、新たな環境を探し、そこで人間関係を構築します。

仕事を終えたら、何か好きなことをしましょう。

例えばフットサルとか、ボランティアのコミュニティに参加します。

するとそこで刺激を受け、気付かなかった能力や、見知らぬ自分の発見があります。

環境は人を変えます。少なくとも変わるきっかけをつくります。そのためには「行動」です。

問題解決をする習慣を身につける

指示待ちの人は、自分で物事を考える力が弱いところがあります。

仕事において、考える力が必要とされるシーンに、問題が起きた時が挙げられます。

問題解決をする力を養えば、指示待ちから変わることができます。

問題解決のコツは次の通り

問題を明確にする

- 問題が何なのか、どのような状況なのかを正確に把握する。

- 問題が生じた原因や周辺状況を調べることで、解決に必要な情報を収集することができる。

解決策を考える

- 解決策をいくつか考え、それぞれの利点・欠点を比較する。

- 解決に必要な条件や手順を具体的にすると、実現の可能性を高めることができる。

行動する

- 解決策を決定したら、実際に行動に移すこと。これで問題解決の成果を出すことができる。

- 仮にうまくいかなかったとしても、失敗から学び、改善策を考えることができる。

とは言え、いきなり自分で問題解決するのは難しいと思います。

なので最終的には人に聞いて解決する流れをとりましょう。

問題解決の流れ

- 問題が起きたらちゃんと理解する。

- 自分にできることは何か?を考えて改善策を出す。

- 上司や同僚に問題点と改善策を相談する。

積極的にコミュニケーションをとる

職場でのコミュニケーションは重要です。

そのため、積極的に自分から話しかけ相談をして、自発的になりましょう。

「何を話せばいいか分からない」という人は、以下を参考にしてみてください。

- 簡潔な言葉で話す

- 相手の立場に立って考える

- 恐怖心を克服する

- 分かりやすい文章で伝える

- 会話する機会を増やす(練習する)

※詳しくは「コミュニケーション能力を鍛える方法」で解説しています。

これらを意識すると、上司に相談しやすくなったり、反対に話しかけられる機会が増えます。

私は小心者だったので、恐怖心を克服するのがネックでした。

どうやって克服したかと言うと、何度も「失敗」と「成功」を繰り返した、これに尽きます。

変わるのって正直難しいです。だからこそ、自分の変化を感じた時の喜びは大きくなります。

※コミュニケーションスクールという近道

最近はコミュニケーションスキルを上げるスクールが増えていて、短期間で身につけるならコミュトレが早いかもしれません。

コミュトレは90分の無料相談がオンラインでできるので、とりあえず試してみるといいと思います。

指示待ち人間を改善する方法

指示待ちの受け身の人は、私たちの周りに数多く存在します。

彼らはただ何かを待っていて、時間を無駄にしているように見えます。

しかし、彼らが本当に待っているものは与えられた仕事ではなく、周囲の人たちからのサポートや会話だったりします。

ここでは指示待ち人間に対して、周囲の人たちがどう接すれば良いのか?改善策を解説します。

指示待ち人間を改善する方法

- 目標やタスクを共有する

- 役割分担や業務範囲を明確にする

- 定期的に話す場を設ける

- 協力や相談を持ちかける

- 前向きな言葉をかける

- 適した仕事を与える

- 感謝、お礼をする

- 簡単な仕事ばかり頼まない

目標やタスクを共有する

まず、「自分で動いてくれない…」と文句を垂れず、動いてもらう策を練りましょう。

そのためにはプランを立てて、目標やタスクを共有するのが効果的です。

共有することで得られる効果は、以下が考えられます。

- 業務に取り組む方向性が定まる。

- 業務への意識が高まる。

- チーム全体のモチベーションが上がる。

- 責任感や達成感が生まれる。

このようにいい事しか起こりません。なのでやるべきです。

役割分担や業務範囲を明確にする

目標やタスクを共有すると、仕事の役割分担、業務範囲が明確になります。

これにより仕事の作業効率は上がり、進行状況が把握しやすくなります。

それに、仕事の重複、確認漏れといったトラブルやミスも減り、チームの生産性が上がります。

他に考えられることは以下の通りです。

- 業務の優先順位がつけられる

- 必要なスキルが明確になる

- コミュニケーションがスムーズになる

定期的に話す場を設ける

人を動かすためには自分が動くこと。

定期的に話す場を設けて、

- 指示待ちの状況を作らない。

- 自ら考えて行動できるようにする。

この環境をつくります。

人間関係においてコミュニケーションは非常に重要です。

一方的に指示を出されるだけの人は、自己判断力が低下し、行動力も落ちます。

また、定期的なコミュニケーションがないと、不安や疑問を持ったまま業務を進めてしまう。

その結果、大きなトラブルを招くことになります。

協力や相談を持ちかける

指示待ち人間と判断して、一方的に頼むのは間違いです。

その人の「知識やスキルを借りたい」とか、「手伝って欲しい!」と思うなら、素直にお願いしましょう。

こうすると人は、相手を助ける喜びや、自分が必要とされているという嬉しさを感じます。

そして単純に、相談されて嫌だと思う人はいません。

できることは協力したいし、色々アドバイスもしたくなる。頼られたら誰だって嬉しいものです。

人や立場で判断せずに、心置きなく協力や相談を持ちかけましょう。

前向きな言葉をかける

頼んだ仕事に納得がいかなくても「ダメだ」と否定せずに、前向きな言葉をかけてください。

すると当人の自信やモチベーションが上がり、仕事に意欲的になります。

前向きな言葉をかけることで、人の心理状態に良い影響を与えることが多く、その効果は科学的にも証明されています。

- プラシーボ(暗示、偽薬)効果がある。

- 脳内に幸福ホルモンが分泌される。

- ストレスが軽減される。

前向きな言葉にはコストがかかりません。即、実践してみてください。

- 背中を押す言葉:「きっとできるよ」

- 感謝する言葉:「ありがとう」

- 協力を促す言葉:「一緒にやりましょう」

- 相談する言葉:「あなたの意見が欲しい」

適した仕事を与える

これは誰に対しても言えます。特に指示待ちの人には重要なことです。

その人の得意分野や興味を示すことに基づき、適した仕事を振りましょう。

適切なマネジメントを行うと、その人の能力を最大限に引き出すことができます。

一方で、無関係な仕事を与えると、モチベーションが下がったり、仕事に疑問を持たせてしまいます。

「私にはできない。だからあなたにお願いしたい。するとこんな結果が得られる。」

こんな思いをぶつけると、本人はやる気もスピードも上がります。

感謝、お礼をする

当たり前のことですが、頼んだ仕事を受け取ったら「ありがとう」と感謝をする。

仕事量が多かったり難題を頼んだなら、ご飯をご馳走する、飲み物を奢るなど何かお礼をしましょう。

私は新米の時に、よく先輩に奢ってもらいました。

お金が無い時は、それを狙って仕事を引き受けたりして、甘えさせてもらったものです。

でも、先輩に甘えるのが苦手な人もいます。

だからあなたの方から、「ありがとう。飯でも奢るよ!」と声をかけてあげてください。二人の距離も近くなるし得しかありません。

簡単な仕事ばかり頼まない

最後は、簡単な仕事ばかり与えずにチャレンジさせることです。

そのような仕事を通じて、スキルを磨き、成長を促します。

反対に単調な作業を繰り返すと、以下のようにデメリットだらけです。

- 仕事がつまらなくなる。

- 作業にストレスを感じる。

- モチベーションが下がる。

なぜなら私が昔、流れ作業のアルバイトをした時に、そう思ったからです。

その仕事は全てが単調で、働いているという自覚がなく、時間がものすごくゆっくり流れていました。

性に合わず、その1日で気が狂ってやめました。

成長を感じられない仕事はやる意味がありません。

そう思わせないためにも、やりがいを感じられる仕事を振る必要があります。